近日,西南大学西部(重庆)科学城种质创制大科学中心的科研团队在昆虫科学领域取得重要进展。研究发现,类弹性Resilin的突变会导致家蚕附着能力受损,为深入理解昆虫附着的遗传机制提供了关键依据。

昆虫可以利用他们“脚”上的附着垫在各种类型的基底上毫不费力地行走,甚至可以倒附在光滑的表面上。它们的附着垫在整个生命周期中要经历频繁的动态形变,以实现稳定的附着。人们对昆虫附着的兴趣已经持续了数百年,研究表明昆虫附着垫具有特殊的力学性能和复杂的结构设计,然而,关于附着垫形态功能遗传基础尚不明晰。

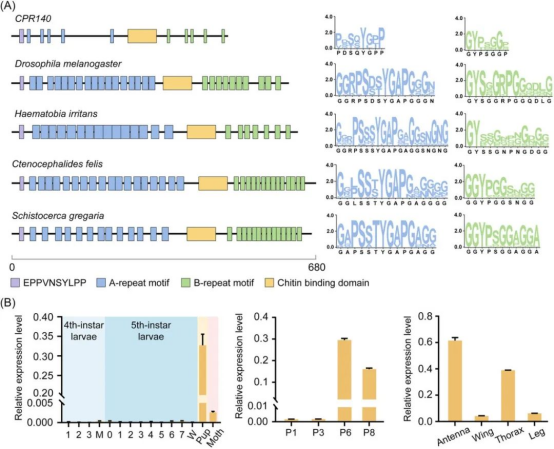

节肢弹性蛋白(Resilin)是一种广泛分布于昆虫外骨骼中的结构蛋白,在它们的运动及生态适应性中发挥至关重要的作用。该研究团队以家蚕为研究对象,通过生物信息学分析,发现了与果蝇resilin相似的基因CPR140,将其命名为BmResilin。序列分析显示,BmResilin虽然与果蝇resilin存在差异,但具有resilin的特征基序,且整体呈现高度无序状态,暗示其可能具有弹性。进一步的表达分析表明,该基因在蛹后期和成虫阶段高表达。

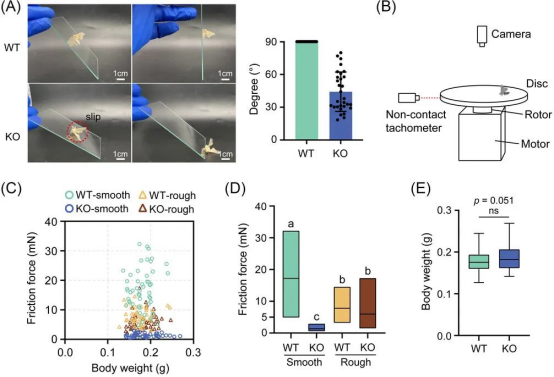

为探究BmResilin功能,研究人员利用CRISPR/Cas9系统构建了家蚕BmResilin基因敲除突变体。实验结果令人瞩目:突变体成虫在光滑表面表现出“打滑”现象,附着能力显著下降。摩擦实验数据显示,野生型家蚕在光滑表面的摩擦力可达17.2 ± 6.84 mN,而突变体仅为1.35 ± 0.61 mN。在粗糙表面,野生型和突变体的摩擦力分别为7.81 ± 2.73 mN和5.96 ± 3.02 mN,无显著差异。

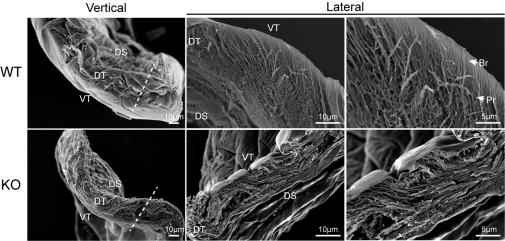

深入研究发现,BmResilin突变导致家蚕附着垫出现异常。突变体附着垫边缘颜色加深,形态干瘪,内部纤维结构紊乱。通过原子力显微镜纳米压痕实验发现,突变体附着垫硬度增加,柔韧性降低,杨氏模量从野生型的2.643 ± 1.788 KPa飙升至64.14 ± 31.04 Kpa。

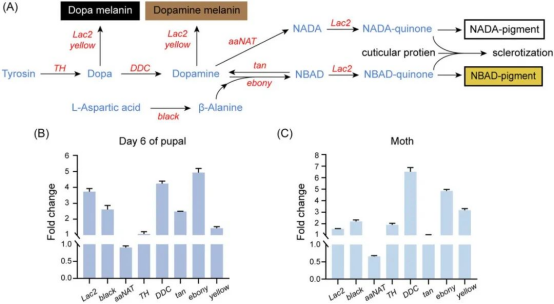

自发荧光分析表明Resilin突变体的蓝色自发荧光显著降低,而红色和绿色自发荧光显著增加。分子水平分析揭示,BmResilin突变引起黑色素代谢相关基因的差异表达。在蛹后期和成虫阶段,Laccase2、DOPA脱羧酶(DDC)等多个基因显著上调,这些基因促进黑色素和黄色NBAD-色素的生成,进而导致附着垫硬化和色素沉着异常。该研究首次从遗传和表型层面证实了Resilin在家蚕成虫附着过程中的重要作用。

西南大学前沿交叉学科研究院生物学研究中心博士研究生董浩南为本文第一作者,侯勇教授为通讯作者。河北科技大学机械工程学院王立新教授为实验设备提供了支持。本研究得到了国家重点研发计划项目(2022YFD1201600)、国家自然科学基金(32030103)、重庆市技术创新与应用发展重点项目(CSTB2024TIAD-KPX0023, CSTB2024TIAD-KPX0026)及重庆市研究生科研创新项目(CYB22163, CYB23159)的支持。

原文信息:

Dong, H. N., Yan, J. M., Wang, X., Li, Y., Liu, Q. S., Liu, H. W., Chen, Y. F., Tian, T. T., Sun, Y. Y., Zhao, P., Xia, Q. Y. and Hou, Y. (2025)Mutation in Resilin reveals attachment impairment in Bombyx mori. Insect Science, DOI 10.1111/1744-7917.70002.